C’est une rentrée hors du commun que nous avons toutes et tous vécue en ce mois de septembre. Une rentrée chamboulée pour les étudiants, les enseignants, mais aussi les chercheurs. Avec l’épidémie de la Covid-19, c’est leur mode de fonctionnement qui a dû être repensé. Réunions en ligne, planning des projets aménagé, présence limitée dans les labos… Déborah Lanterbecq, de la Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet, Quentin Bullens, de la Haute École de la Province de Namur, et César Meuris, du Centre RESSORT-HERS de la Haute École Robert Schuman, trois coordinateurs de recherche, ont accepté de témoigner sur cette situation… inédite !

Masque sur le visage, les enseignants ont repris le chemin des Hautes Écoles. Un vrai casse-tête pour certaines institutions qui ont dû se réorganiser pour accueillir au mieux ces milliers d’étudiants. Dans les Centres de Recherche des Hautes Écoles, aussi, les chercheurs n’ont pas eu le choix et ont dû s’adapter aux dernières mesures sanitaires. « L’occupation des sites et des locaux a été régulée, ce qui a considérablement chamboulé l’organisation des unités de recherche en place, y compris les projets de recherche individuels », nous explique d’ailleurs Déborah Lanterbecq, coordinatrice recherche de la Haute École Condorcet, et responsable d’un laboratoire. Elle ajoute : « Cette situation a également empêché la tenue de certaines manipulations ou de développements de prototypes qui nécessitent l’intervention de personnes extérieures aux sites, comme les partenaires de projets, les fournisseurs… ».

Communiquer, oui mais en ligne

Tous ont aussi dû repenser la manière de se rencontrer puisque c’est dorénavant par écran interposé que se tiennent la plupart des réunions. Un nouveau mode de communication avec, certes, des avantages, mais pas seulement... César Meuris est Docteur en Histoire et Philosophie des Sciences au Centre RESSORT-HERS. Les recherches qu’il mène avec son équipe traitent essentiellement du domaine de la santé. « Et les professionnels de la santé sont plus difficiles à joindre, et donc à rencontrer en présentiel. Au Centre RESSORT-HERS, nous menons des recherches qualitatives. En entretien, il est donc important de créer un climat de confiance, pour obtenir des discussions autres que simplement des questions-réponses. Lorsque nous ne sommes pas en face des personnes, et que l’on travaille de manière numérique, ce lien est plus difficile à établir. Cela crée un contexte qui demande beaucoup d’aménagements », indique-t-il.

Pour Quentin Bullens, aussi, ces réunions en ligne sont devenues une habitude. Ce chercheur travaille sur « It4Anxiety », un projet mettant l’accent sur la création et la mise en œuvre de solutions innovantes visant à réduire l’anxiété chez les patients souffrant de troubles neurologiques (ex : maladie d’Alzheimer) ou de stress post-traumatique. Un vaste projet européen avec 11 partenaires et 6 pays représentés… qui a justement démarré au même moment que le confinement. « Nous avons directement travaillé en ligne, ce qui a facilité les contacts internationaux. Cependant, il est vrai, que l’on n’a pas la même sensibilité que lorsqu’on est en présentiel », raconte-t-il.

Un impact sur le planning des projets… et sur les financements

L’autre impact de cette crise sanitaire pour les chercheurs ? Un agenda chamboulé ! Pour le projet It4Anxiety, le premier hackathon, prévu initialement en octobre, sera finalement organisé en mars. « Au niveau européen, puisqu’il s’agit d’un projet Interreg, nous devrions recevoir un report de budget puisque les délais initiaux n’ont finalement pas pu être respectés », indique Quentin Bullens. Même constat pour les autres chercheurs qui ont dû mettre certaines tâches entre parenthèses durant le confinement. Tous espèrent donc que pour certains projets subsidiés, il sera possible d’obtenir une prolongation de la fin de projet, sans pour autant toucher au budget initial. Par contre, pour les projets impliquant des entreprises, déjà très impactées par la crise, c’est une autre histoire. « Dans ce cas de figure, les projets n’ont pas pu être prolongés, reportés ou même ralentis », conclut Déborah Lanterbecq.

« Important de participer à l’effort citoyen »

Comme nous vous en parlions dans une news précédente, plusieurs chercheurs de notre réseau se sont mobilisés pour faire avancer la recherche en lien avec la Covid-19, ou pour aider les hôpitaux.

A la Haute École Condorcet, outre la catégorie paramédicale

(sections soins infirmiers et kiné) qui s’est beaucoup investie pour prêter

main-forte aux hôpitaux, c’est au niveau de l’équipement que l’équipe de

recherche en biotechnologie de Condorcet (et du CARAH, son centre de recherche

associé) a apporté son aide. Ainsi, un équipement PCR (Polymerase Chain Reaction, plus d'infos ci-dessous) a été mis à disposition. « En 2020, les laboratoires du CARAH ont

été repris par la Régie provinciale Hainaut Analyses. C'est donc tout

naturellement que la Province de Hainaut a donné son accord pour mettre à

disposition cet équipement afin d'assurer très rapidement des tests PCR dans

les plateformes de test mises en place par le Fédéral. A ce jour, malgré des

demandes répétées auprès de l’AFMPS, qui gère les équipements mis à disposition,

je ne sais pas encore si ce dernier nous sera restitué », explique

Déborah Lanterbecq.

Elle ajoute : « Les

recherches (en présentiel) ont été inévitablement suspendues durant le

confinement. Il a donc été normal de participer, à notre façon, à l'effort

citoyen en cette période de crise sanitaire ». Lors de la reprise des

activités de recherche en mai, lorsque que les projets et les manipulations ont

repris, l’équipe du CARAH-Condorcet a dû trouver une alternative pour pallier cette

absence. « Nous utilisons un équipement similaire, mais plus vétuste.

Nous essayons de ménager cet « ancêtre », afin qu’il ne nous lâche

pas maintenant », sourit la coordinatrice de recherche.

Au Centre RESSORT-HERS, ce sont plusieurs outils qui ont été réalisés en lien direct avec la Covid-19. Le premier est un outil de « Réflexion éthique » développé afin d’aider les soignants aux choix qui ont dû être faits par rapport aux personnes âgées atteintes de la Covid-19, tenant compte à la fois des patients, de leurs proches et du personnel soignant. Un autre document a été diffusé, par la suite. Son objectif ? Aider à apaiser la souffrance éthique des soignants. Un sentiment qui peut émerger lorsque ceux-ci doivent réaliser des actes les obligeant à transgresser voire à renier leurs propres valeurs.

(Re)découvrez notre article sur les recherches en lien avec la Covid-19.

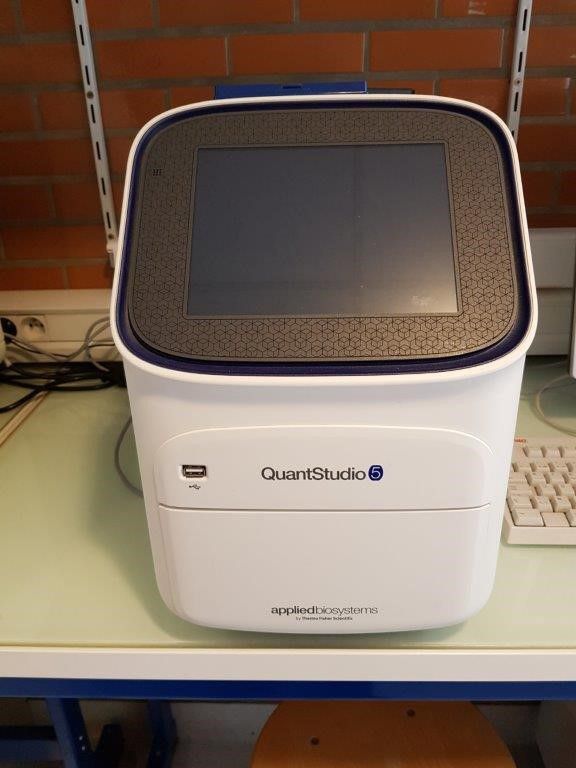

L’équipement qPCR de Hainaut Analyses, mis à disposition de l’État, permet d’amplifier de façon exponentielle, parfois même de quantifier, un fragment d’ADN « cible » (ou encore ADN d’intérêt, dont la séquence en acides nucléiques est connue), potentiellement présent dans un échantillon.

La PCR en temps réel est donc une méthode très sensible, qui permet de détecter des quantités très faibles, infimes même, du microorganisme dans un échantillon potentiellement contaminé.

Une des techniques employées pour diagnostiquer la présence de SARS-COV2 (Covid-19) repose sur la transcription reverse et la PCR (Polymerase Chain Reaction) quantitative. Cette méthode consiste dans un premier temps à convertir l'ARN viral en ADN double brin, lequel est alors amplifiable par la méthode PCR et donc détectable. En ciblant des séquences d'ADN propres au génome du virus ciblé, il est alors possible de confirmer sa présence dans un échantillon, même s'il y est présent en très petites quantités.

En pratique, dans le cas de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, les prélèvements cliniques sont envoyés vers des laboratoires spécialisés (en biologie moléculaire). Après une étape d’inactivation du virus potentiellement présent dans l’échantillon (pour rappel le Covid-19 est un virus à ARN), l’ARN (acide ribonucléique) est extrait de l’échantillon au moyen de méthodes (bio)chimiques. Cet ARN extrait est ensuite « retrotranscrit » pour obtenir de l’ADN (acide désoxyribonucléique). Un fragment d’intérêt de cet ADN (dont la séquence est connue) peut ensuite être amplifié un très grand nombre de fois grâce à la qPCR jusqu’à obtenir une quantité suffisante pour être détectable.

La procédure de diagnostic telle qu'utilisée par les laboratoires d'analyse de la Task Force "Covid-19", permet de réaliser ces deux étapes en une seule manipulation. Il est donc possible d'augmenter fortement le débit d'analyse et donc la capacité de discerner les patients contaminés ou non.

Recherche en Haute École : les chercheurs en mode Covid-19 !